ヨガと仏教_目指すのは心の平安。

10月のクラススケジュールを公開しました。

10月第4週の週末はクラスをお休みさせていただくのですが、

この週は、大阪にある私の実家「尊鉢厄神 釈迦院」にてヨガクラスを開催します。いわゆる「寺ヨガ」です。

住職の法話を聞いていただき、その後にヨガの練習をするというもので、

まさに仏教とヨガのコラボレーションというわけです。

2016年の10月に第1回を開催し、今回で4回目になるのですが、お寺にはいつもお参りしてくださっている方でヨガは全く初めての方や、ヨガはしたことがあるけれど、初めてこのお寺に来る方、様々な方が毎回参加してくださり、今回もとても楽しみにしています。

遠方にはなりますが、興味のある方はぜひコチラをのぞいてみてくださいね。

ヨガも仏教も目的は「心の動きを鎮めること」

さて、ヨガと仏教。この2つの共通点を探っていきたいと思います。

日本人にはなんとなく仏教の方が馴染みがあり、ヨガよりずっと歴史が古いと思っている方も少なくないのではないでしょうか。

ヨガも仏教も発祥は同じ古代インド。

ヨガの起源がいつかということに関しては諸説あり、実際にははっきりとした年代はわかっていません。

仏教が紀元前450年頃、今から約2500年前に始まったと言われていますが、ヨガの歴史はそれよりももっと前からであるとする説もあります。

同じインドから生まれたヨガと仏教ですが、それぞれ長い年月を経て独自の発展をとげ、今にいたります。

仏教はインドからチベット、中国、日本などアジア圏を中心に広がり、キリスト教、イスラム教に次いで世界を代表する宗教の1つとなっています。

ヨガはというと、現代では身体鍛錬法としてのイメージが強いのですが、元々は瞑想がベースにあり、インドの哲学体系やヒンドゥー教などと結びつきながら発展してきたようです。

ヨガが特徴的なのは、近代になって身体の鍛錬を重視したハタヨガが欧米を中心に広まり、宗教色を排除した形で世界に普及している点でしょうか。

では、そもそもヨガとは何なのでしょうか。

今でも世界中の人に読まれているのが、『ヨガスートラ』という聖典。

そこには、このように書かれています。

YOGAS CHITTA VRITTI NIRODHAH

心の作用を止めることが、ヨーガである

古代のヨガ修行者たちは、心が様々な問題を引き起こすことによって自らを苦しめていることを知り、苦しみから逃れる道を探求していたのでしょう。

古典的なヨガでは、人里を離れて瞑想修行を行い、感覚器官を制御して長い集中状態を持続することで、解脱に至るとされています。

現代広く普及しているポーズの練習も、元々は瞑想で快適に座るための準備であったのです。

今では誰もが知っている「戦士のポーズ」「鷲のポーズ」といったポーズ(ヨガではアーサナと言います)も古典的なヨガにはなく、アーサナとはまさに座法だったと言われています。

一方、仏教は、人生における「苦」あるいは「煩悩」からの解放=解脱の道を説いています。

「LINEを送ったのに”既読スルー”されている=自分は軽視されている」

と不安になったりイライラしたり。

相手はただ手が離せなくて返事を返せないだけかもしれないのに、勝手な妄想を膨らませることによって、自分を苦しめてしまう。

仏教ではこの様な心の迷いからくる妄想を「煩悩」と呼んでいます。

こう見ていくと、ヨガも仏教も、厄介な「心」とどう向き合い、心の平安を得られるかということにテーマが置かれているようです。

心は自ら進んで乱れていくもの

「雨が降る」

この自然現象に本来、「良い」も「悪い」もないはずなのに、

水まきをしなくて済んだから良かったとか、

自転車で行くはずだったのに雨のせいで遅刻したとか、

自分の都合の良いように「解釈」を加えて物事を捉えている。

実はありのままを見ているわけではなく、様々な心のフィルターがかかっているわけです。

私を含め人というのは、無意識のうちに、自分の都合の良いように考えてしまっていますね。

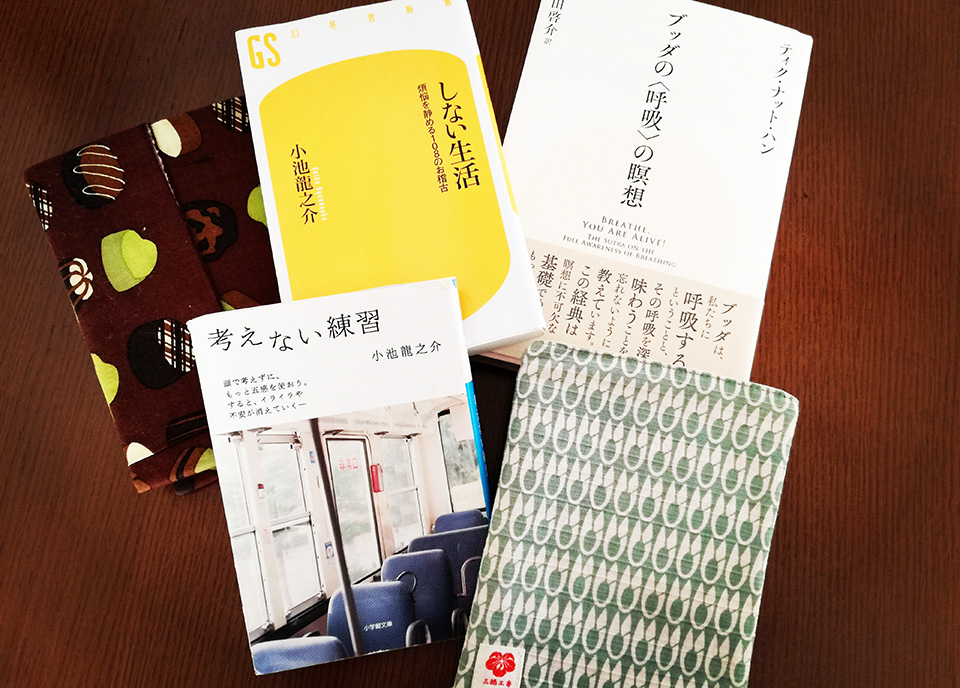

最近、僧侶である小池龍之介さんの本がとても分かり易く、何冊が読みました。

『考えない練習』(小学館文庫)、『もう、怒らない』(幻冬舎文庫)、『しない生活 煩悩を静める108のお稽古』(幻冬舎新書)などがとてもお勧めで、

仏教の視点から、私たちの移ろいやすく不安定な心について、平易な言葉でユーモアを交えつつ解説してくれています。

『しない生活』から少し抜粋させていただきます。

心は、ほんのちょっとしたきっかけさえあれば、怒ったり後悔したり、不安になったり迷ったり、妬んだり、自慢して偉そうになったり、自分から進んで乱れていこうとしてしまいます。

「メールの返信が遅い」という現実の情報に対して、「自分は嫌われているのでは」とか「まだ返事をくれないなんて失礼だ」などというよけいな情報を新たに脳内で付け加えている。こうした情報が増えれば増えるほど、心は乱れるのですけれども、あいにく人間の脳は、「情報の量は多ければ多いほど、生き延びるのに役立つ」という発想で設計されてしまっているのです。

なんとも、現代は私たちの心を乱す情報に溢れていて…だからこそ、どれだけ物質的に豊かになったとしても満たされず、ストレスを抱えて生きている人が多いのだと理解できます。

「仏教の教えって、心についてよく分析しているからこそ、説得力があり、これだけ広く世界に普及しているんだな。」と、改めて仏教について学んでいきたいという気持ちになりました。

ヨガの古典を紐解くのは難しそう、という方でも、日本人に馴染み深い仏教の方がすっと頭に入ってくるかもしれません。

もし良かったら読んでみてくださいね。

ちなみに、同じ写真に写っているベトナムの禅僧ティク・ナット・ハン氏の本も、とても良かったです。禅やマインドフルネスに興味がある方はぜひ。

心をよく観察する

心を整えるために、まずは自分の心の動きを注意深く観察する練習が役に立ちそうです。

心の中で目まぐるしく沸き起こってくる欲や執着、不安や怒り。言い換えると、煩悩。

「人から認められたい。褒められたい。嫌われているのでは。」 人からの評価を気にする煩悩。

「人の間違いを訂正したい。自分の考えが正しいことを証明したい」 正義感を押し付けたい煩悩。

「少しでも得な方を選びたい。損したくない。」 迷いの煩悩。

ふとした瞬間に、そういった「子供っぽい自分」に気づいたら、心の暴走をそこでストップ!できれば良いですよね。

ABHYASA VAIRAGYABHYAM TANNIRODHAH.

心の作用は、修習と離欲によって止滅される。

ヨガでも、心が乱れる原因となる欲から離れ、練習を積むことを教えています。

1回や2回で諦めず、日々継続して練習を重ねていきましょう。

時には、スマホやテレビなどの情報から離れてみるのも良いかもしれません。

自らを苦しめる無知な自分から、より知性溢れる大人な自分に、私自身、内側を成長していけるよう努力していきたいと思います。